酒井 徹也 准教授

人に優しい情報社会を築く

担当予定科目

Python入門

Python応用

データの可視化

AI、コンピュータと人間

認知・感性とデータ分析

専門分野

情報科学、認知心理学、認知科学

受験生へ一言

行き詰まった時には、ネガティブな考えに目が行きがちです。「いやだな、やりたくないな」と思っていることであっても、見方ややり方を変えることで、きっと面白さを見つけられるはずです。挑戦し、楽しむ気持ちを大切にしましょう。

先生に聞いてみました!

どんな研究をされていますか?

主に情報の表現について研究しています。基礎的にはコンピュータ画面上の情報の表現のされ方が人の記憶にどのように影響を与えるかを実験的に検討しています。また、情報格差を是正するため情報表現についての応用研究も進めています。

※情報格差:様々な要因により、情報の取得や活用がしやすい人と、そうではない人との間に生じる差です。この差が「情報取得が難しい人」の生活にネガティブな影響をもたらすことがあります。

なぜそうした研究に関心を持たれたのですか?

私の興味は心理学から始まりました。同じ情報であっても、時として覚えやすい時とそうでない時があることに疑問を持ち、この疑問から研究を開始しました。

授業では何を担当されていますか?先生の授業の強みを教えてください。

「データの可視化」と「AI、コンピュータと人間」の2科目について紹介します。

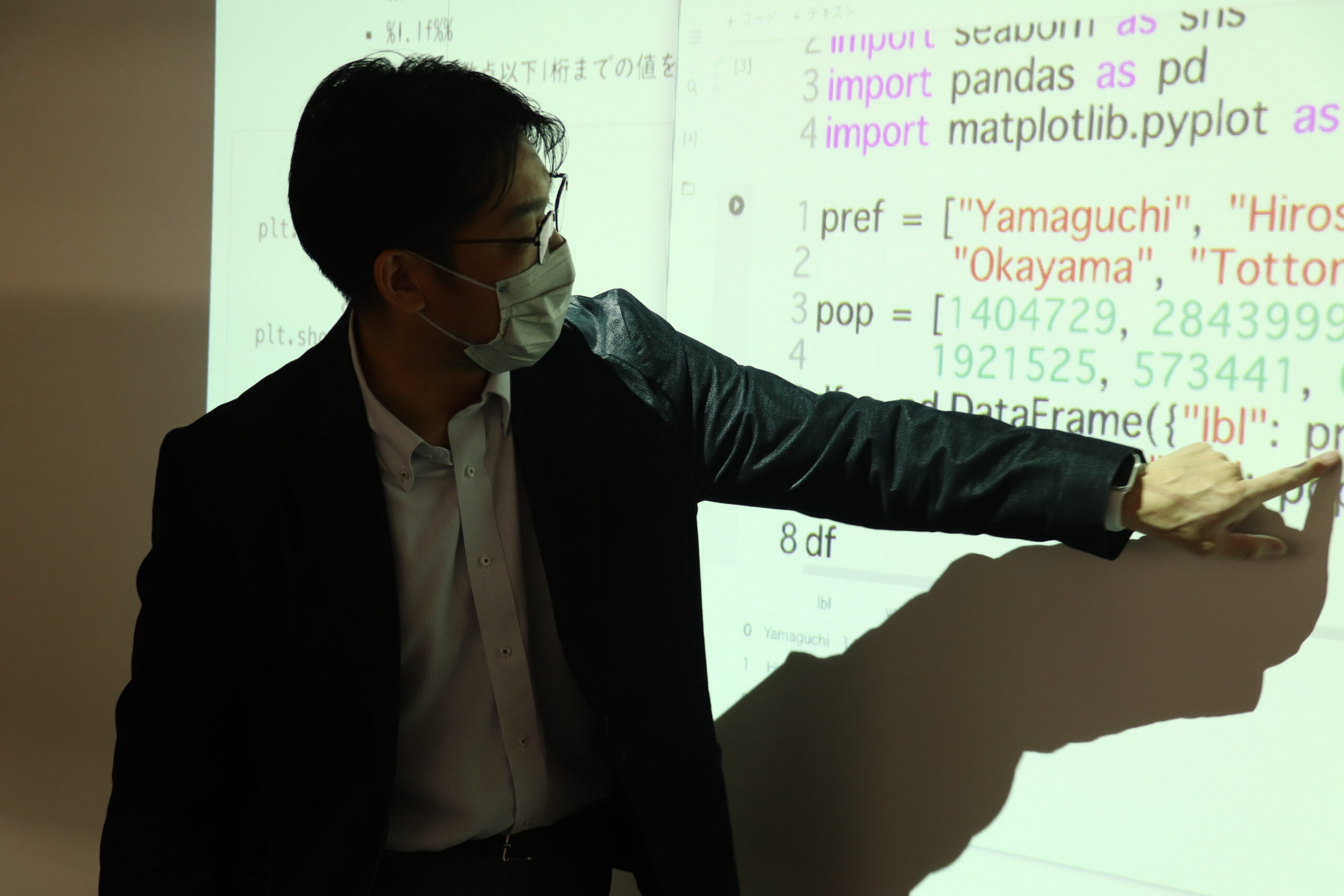

「データの可視化」は、数値や情報をグラフなどの視覚的な形式で表現する技術を学びます。人の視覚特性や認知特性にも配慮し、効果的に伝える能力を身につけます。Pythonを用いたプログラミングの演習もありますが、このパートでは事前に収録した動画教材を用いて各自の進度で演習してもらいます。繰り返し動画を見ることができる点が好評です。

「AI、コンピュータと人間」は心理、哲学、言語などの人間の知的活動とAI・コンピュータの関連性を探求し、人間中心の情報社会・情報システムを考える力を身につけます。データの可視化もそうですが、コンピュータやAIを活用する人間の視点から考える体験は情報科学部の他の授業とはちょっと違い、皆さんにとって新鮮なものとなるかもしれません。

地域を対象にどのような活動をしていますか?

2022年度から2023年度にかけて、高齢者の情報格差是正に役立つ二次元コードパンフレットの作成を周南市に依頼されて実施しました。スマートフォンは持っていても、「フリック入力も大変だしどうやって調べればいいかわからないし」、そんな方達にとって紙媒体のパンフレットはとても馴染み深く使い慣れたものです。

高齢者の方達にとって役立つWEBサイトへのリンクを二次元コードとしてパンフレットに集積し、紙パンフレットからWEBサイトに簡単にアクセスすることができるようにしました。この事業は当時の専門ゼミ生と一緒に取り組みました。

2022年度以降、西京銀行地域DX共同研究講座をもう一人の先生と一緒に引き受けています。この講座は、周南圏域におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の進行状況を把握し、地域の中小企業のDXを働きかけていくことを目的としています。

具体的な活動としては、地域のDX推進状況の調査、DX知識の普及のために社会人に向けた公開セミナーの主催、高校生向けイベントや出前授業の実施などです。人手のかかる事業が多いので情報系の学生にアルバイトとして手伝ってもらいながら進めていっています。

最近では、畑わさびの生育に大きく影響する因子を見出すために、ビニルハウスに各種のセンサーと定点観察カメラを設置し、データを取得し、分析するプロジェクトを情報科学部の4人の教員で始めました。こちらも周南市からの依頼を受けての事業です。まだまだデータを取り始めたばかりなのでどのようなことがわかってくるのか楽しみです。